Implementasi Penilaian Kesehatan Penyelam Militer

Oleh : dr Anis Dwi Anita Rini, M.H Perfusionist

Dosen : dr. Susan H. M , Ms, Sp.KL.,Subsp.PH (K)

Residen PPDS Spesialis Kedokteran Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya

Pelaut merupakan kelompok pekerja yang rentan terhadap risiko kesehatan yang disebabkan oleh kondisi dan aspek kelautan yang serba berubah secara bermakna. Bahwa untuk melindungi hak-hak kesehatan pelaut perlu adanya pedoman pemeriksaan kesehatan pelaut yang terstandar. Berdasarkan Perarturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 1 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Kesehatan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pelaut Setiap pelaut yang akan bekerja harus memenuhi standar Kesehatan yang berlaku secara internasional. Untuk memenuhi standar Kesehatan dilakukan pemeriksaan Kesehatan.

Beberapa pengertian tersebut dibawah ini :

- Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.

- Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

- Pemeriksaan Kesehatan Pelaut adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan siswa Pelaut, calon Pelaut, atau Pelaut, yang akan bekerja sebagai awak Kapal berupa pemeriksaan fisik, jiwa, laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya.

- Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut adalah fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.

- Buku Kesehatan Pelaut adalah buku yang berisi catatan mengenai status kesehatan Pelaut.

- Sertifikat Kesehatan Pelaut adalah bukti tertulis yang berisi keterangan kelaikan untuk kerja yang dikeluarkan oleh Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.

- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

PEMBAHASAN

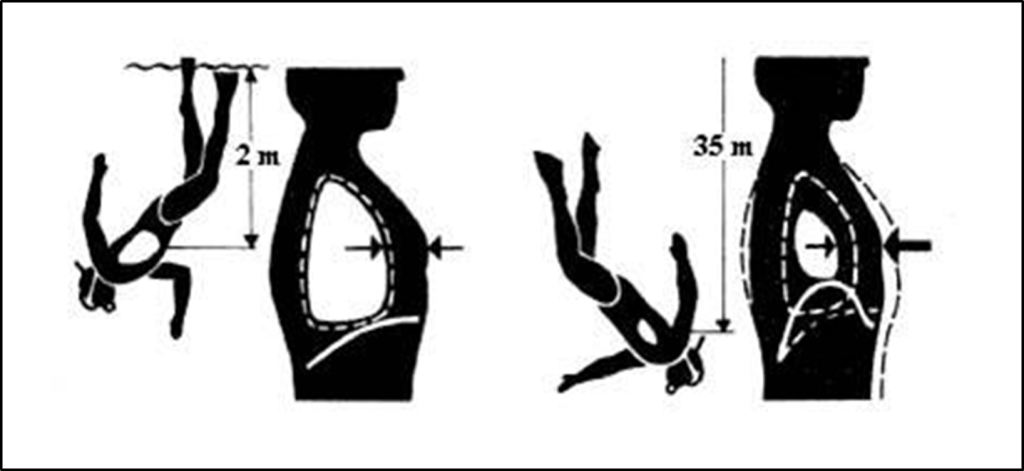

A. SYARAT CALON PENYELAM

Pada dasarnya manusia adalah mahluk darat dan hidup dengan tekanan lingkungan 1 atmosfer, yaitu tekanan udara di atas permukaan laut. Pada lingkungan bawah air, semakin dalam maka semakin tinggi tekanannya, semakin dingin, semakin gelap dan sebagainya, menuntut persyaratan kesehatan yang tinggi dari para penyelam. Oleh karena itu aspek medis dalam penyelaman sangat penting. Disamping kondisi kesehatan yang tinggi, penyelam dituntut mempunyai sikap mental yang kuat, tanggung jawab yang besar dan kecerdasan yang cukup.

Secara garis besar penyelam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Penyelam militer

- Penyelam komersial sampai penyelam dalam (deep sea diver) yang dapat berada dalam keadaan saturasi.

- Pekerja Caisson

- Yaitu penyelaman kering, dimana pekerja beraktivitas dalam lingkungan udara bertekanan tinggi yang mungkin tidak di dalam air (misalnya pembuatan graving dock, jembatan dan lain-lain).

- Penyelam Scuba Untuk olah raga, penyelam ilmiah dan lain-lain

Secara umum untuk para penyelam tersebut diperlukan:

- Keadaan kejiwaan (psikis) dan kepribadian (personaliti) yang stabil.

- Mampu menghadapi stres fisik dan emosional.

- Bebas dari penyakit fisik yang serius ataupun yang minor, misalnya penyakit saluran pernafasan atas dan bawah.

Syarat umum penyelam militer

- Bersifat sukarela

- Umur antara 18–30 tahun, untuk clearence diver umur yang tertua adalah 25 tahun.

- Memenuhi tes aerobik dari Cooper

- Lulus Psikotest kategori I

- Terjun ke air dari ketinggian 4,5–6 meter (15-20 feet) dengan sirip kaki.

- Berenang di permukaan tanpa alat sejauh 400 yard (360 m), berenang di bawah air sejauh 25 m dan mengapung selama 5 menit.

- Tes tahan nafas selama 1 menit

- Mengambil benda tanpa alat pada kedalaman 3 m (mengetahui adanya claustrophobia)

- Tidak menunjukkan gejala-gejala kegemukan (obesitas). Harus di perhitungkan hubungan antara umur, tinggi dan berat badan sesuai indeks Kaup Devenport 2.00–2.39 (dimodifikasi oleh Riyadi dan Tumonggor, Lakesla). Bagi mereka yang overweight (lebih 20% dari standar) masih dipertimbangkan jika struktur tulang besar ataupun karena kekekaran otot-otot tubuh.

- Lulus test kesehatan

Syarat Kesehatan

- Kontra Indikasi Absolut

- Mudah terserang pneumotoraks spontan

- Mudah sinkop atau mengidap penyakit epilepsi

- Pada foto toraks terlihat kista paru atau lesi dengan udara terperangkap (air trapping lessions)

- Gendang telinga berlubang

- Asma aktif

- Ketagihan obat (drug addiction)

- Penyakit kencing manis (diabetes mellitus) yang memerlukan insulin

- Semua gangguan saraf pusat

- Otitis media

- Operasi telinga tengah dengan protheses

- Sinusitis kronis

- Angina pektoris atau infark miokard

- Anemia

- Kesulitan berbicara

- Aritmia jantung kecuali kontraksi vertikel prematur yang kadang-kadang terjadi

- Buta warna

- Klaustrofobia atau tedensi bunuh diri

- Arthritis kronis

- Vertigo

- Penyakit ginjal kronis

- Ulkus peptikum yang aktif

- Hipertensi

- Kontra Indikasi Relative

- Penurunan fungsi paru

- Deformitas ortopedi seperti skoliosis

- Torakotomi

- Kelainan EKG

- Kelainan gigi yang menyebabkan kesulitan mengigit mouthpiece

- Perokok berat

- Migren

- Hernia

- Kontra Indikasi Sementara

- ISPA, sinusitis, alergi sinus musiman atau keadaan lain yang mengganggu ekualisasi

- Bronkitis akut

- Gastroenteritis akut

- Trauma ortopedi yang memudahkan terjadinya penyakit dekompresi

- Alkoholik dan pengobatan atau intoksikasi obat sedatif hipnotik

- Kehamilan

4. Pemeriksaan fisik

- Formulir riwayat kesehatan diiisi oleh calon penyelam.

- Formulir pemeriksaan fisik diisi oleh dokter pemeriksa.

- Visus / ketajaman penglihatan

- Tidak buta warna

- Jarak penglihatan minimum 6/9 untuk kedua mata

- Tidak myopia / myopic astigmat

- Hipermetrop tidak melebihi 2 dioptri

- Lapang penglihatan tidak terganggu

- Tidak strabismus

- Ketajaman pendengaran dan telinga

- Tidak kehilangan ketajaman pendengaran pada frekuensi tertentu

- Jumlah desibel maksimum yang hilang adalah

| Frekuensi 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz |

| Batas dB hilang 25 dB 25 dB 25 dB 25 dB |

Pemeriksaan audiometri dilakukan:

- Pada pemerikasaan pendahuluan

- Pada akhir pendidikan penyelaman

- Secara berkala tiap tahun

- Setiap saat kalau ada indikasi medis

Kehilangan Pendengaran maksimal 10 %

- Membrana timpani utuh dan mobilitas baik (tidak sikatrik tebal)

- Tuba eustachii harus bebas

- Tidak ada gangguan keseimbangan, telinga dalam normal baik vestibuler maupun cochlear

- Tidak ada exostosis yang besar

- Hidung

Tidak ada hal-hal yang mengganggu jalannya pernafasan, seperti :

- Polip nasi

- Hipertrofi conchae

- Deviasi septum nasi berat

- Rhinitis vasomotorika

- Rhinitis akut atau kronis

- Sinus

- Tidak ada polip sinus

- Tidak ada sinusitis akut atau kronis

- Pada kasus yang meragukan, bila foto roentgen sinus ada perobekan lapisan mukosa tidak diterima

- Mulut

- Tidak ada kelainan bibir sehingga mengganggu bicara

- Tidak ada deformitas lidah

- Mulut harus dapat dibuka dengan jarak gigi incisivus atas bawah minimum 3 cm

- Tidak ada kelainan bawaan palatum

- Gigi

- Gigi incisivus dan caninus harus lengkap

- Defisiensi gigi tidak mengganggu daya mengunyah dan menggigit sampai lebih dari 30%

- Tidak ada prothese lepas

- Tidak menderita periodontitis kronis

- Tidak menderita karies, abses ataupun osteomielitis tulang rahang

- Gigi tongos (protrusif) dan gigi nyakil (progeni) yang ekstrim tidak dapat diterima.

- Tenggorokan

- Hipertrofi tonsil tidak lebih dari 1 derajat.

- Tidak ada faringitis akut atau kronis.

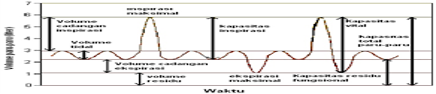

- Paru

- Paru harus sehat, terlihat dari foto roentgen toraks.

- Tidak ada penebalan pleura, fibrosis, kista atau bula.

- Tidak menderita asma bronkiale, TBC paru, bronkitis kronis, emfisema atau penyakit kronis paru lainnya.

- Rasio FEV1 (Forced expiratory in one second) dengan FVC (Forced Vital Capacity) minimal 75%.

- VC = (27.73 – 0.112 x umur) x tinggi, dimana syarat minimal tidak kurang dari 10%.

- Kardiovaskuler

- Tidak menderita cacat jantung

- EKG istirahat dan exercise harus baik, pada exercise tidak didapatkan aritmia dan ST depresi

- Tekanan darah maksimal 140/80 mmHg

- Hb tidak kurang dari 12 gr%

- Gastrointestinal

- Tidak menderita ulkus peptikum / gastritis

- Tidak sedang pasca operasi intestinalis

- Tidak menderita hernia

- Tidak menderita pembesaran hepar atau lien

- Tidak didapatkan tumor abdomen

- Urogenital

- Tidak menderita ptosis ginjal

- Tidak menderita nefritis kronis, nefrosis atau nefrolithiasis

- Tidak menderita batu vesika urinaria

- Bila belum punya anak, monotestis tidak diterima

- Tidak menderita hidrokel testis atau epididimidis

- Tidak menderita penyakit kelamin baik akut maupun kronis

- Kulit

- Tidak menderita penyakit kulit akut atau kronis meskipun tidak mengganggu pekerjaan

- Tidak menderita sikatriks yang keras atau mengganggu gerakan

- Tumor jinak yang tidak mengganggu dapat dipertimbangkan

- Susunan Saraf Pusat

- Tidak menderita kelainan saraf apapun

- Tidak menderita migren kronis

- Tidak menderita vertigo

- Kelenjar

- Tidak ada struma atau perubahan fungsi tiroid

- Tidak ada diabetes mellitus

- Tidak obesitas, berat badan tidak boleh melebihi 20% dari standart.

- Tulang

- Kosta servikalis yang mengganggu gerakan toraks atau memberikan tanda-tanda tekanan tidak dapat diterima

- Deformasi tulang pelipis atau tulang pundak bila tidak mengganggu gerakan dapat dipertimbangkan

- Gerak persendian terbatas tidak diterima

- Tidak didapatkan bekas fraktur tulang

- Tidak menderita deformasi tulang belakang

- Foto tulang panjang normal

- Sendi bahu kanan kiri proyeksi AP

- Sendi panggul (coxae) kanan kiri proyeksi AP

- Sendi lutut (genu) kanan kiri projeksi AP dan lateral

- Tes toleransi oksigen

Tidak ada kesulitan bernafas dengan oksigen pada kedalaman 18 m (66 feet) di dalam RUBT selama 30 menit.

- Tes rekompresi

Test rekompresi dengan tekanan 3 ATA di dalam RUBT.

- Laboratorium

- Darah lengkap dalam batas normal

- Fungsi hepar normal

- Tes VDRL / Kahn negatif

- Hepatitis B (HBsAg) negatif

- Urine lengkap dalam batas normal

- Faeces normal

5. Syarat Psikologi

Pelaksanaan tes oleh Lembaga Psikologi.

1. Intelegensia/prestasi

- Tamtama/Bintara: intelegensia normal

- Perwira: intelegensia sedikit di atas normal

- Kesanggupan ausdouer cukup

- Daya tangkap baik dan cukup cepat

- Reaksi cepat dan cukup adekuat

- Dapat bekerja sama dengan baik

- Tidak mudah gugup dan panik

- Sikap kerja yang positif

- Tanggung jawab yang baik

- Trampil

- Tidak irritable dan explosif

- Kemampuan konsentrasi baik

2. Kepribadian

a. Kedewasaan dan kestabilan emosi

- Keseimbangan antara rasio dan emosi

- Penyesuaian diri yang baik

- Tidak egosentris

- Percaya pada diri sendiri dan tidak mudah putus asa

- Inisiatif

- Tak bersikap opsisional

- Tidak ada tanda-tanda escaping reaction

- Terutama untuk perwira:

1) Inisiatif dan inventif

2) Kelancaran berpikir, fleksibel dan dinamis

3) Tidak berpikir secara fixed pattern

4) Bukan details worker secara exclusive

5) Kemauan keras, steadiness dan emotional control

3. Hal-hal khusus

a. Tidak klaustrofobia atau agorafobia

b. Tidak mempunyai riwayat neurosis / psikosis

- Bukan peminum alkohol dan pecandu obat-obatan

B. PEMELIHARAAN KESEHATAN PENYELAM

Pada saat seorang penyelam memeriksakan diri akan mendapat sehelai kartu yang menyatakan apakah penyelam tersebut cakap atau tidak cakap untuk menyelam. Apabila ternyata tidak cakap, dalam kartu tersebut harus dicantumkan untuk berapa hari penyelam tersebut perlu istirahat. Perwira penyelaman wajib melakukan pengecekan bahwa semua penyelam dapat menunjukkan kartu yang menyatakan cakap untuk menyelam yang ditandatangani oleh dokter.

Apabila terdapat keragu-raguan, ketidak stabilan moril penyelam, maka tidak dibenarkan untuk menyelam. Semua catatan mengenai pemeriksaan kesehatan, dicatat dalam buku / kartu Catatan Penyelaman yang dimiliki tiap-tiap penyelam dan ditandatangani oleh dokter.

C. PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA

Semua penyelam diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan berkala:

- Untuk kapal-kapal dan kesatuan dimana penyelaman dilaksanakan secara rutin, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

- Untuk tim-tim penyelaman yang melaksanakan operasi dalam jangka panjang, sebagai contoh tim Clearence Diving pemeriksaan kesehatan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.

- Untuk penyelaman dalam, lebih dari 165 feet (55 m), pemeriksaan kesehatan dilaksanakan setiap kali sebelum dan sesudah operasi penyelaman.

- Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan apabila seorang penyelam baru selesai menjalani perawatan medis.

- Pemeriksaan kesehatan berkala tahunan termasuk pemeriksaan foto rontgen toraks, audiometri dan foto roentgen tulang panjang.

- Semua hasil pemeriksaan termasuk pemeriksaan dimasukkan dalam status kesehatan penyelam. Setiap kelainan hasil pemeriksaan di atas harus diperiksa lebih teliti untuk menentukan apakah penyelam tersebut dalam keadaan cakap atau tidak cakap untuk menyelam.

Tak Cakap Menyelam Permanen

1. Apabila seorang penyelam dinyatakan tak cakap secara permanen maka kualifikasi penyelamannya dihapuskan. Pernyataan tak cakap untuk menyelam karena alasan medis dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas rekomendasi panitia yang dibentuk, dimana seorang dokter yang mempunyai kualifikasi dalam bidang kesehatan penyelaman termasuk dalam panitia tersebut.

2. Apabila seorang penyelam mempunyai kelainan-kelainan seperti yang diuraikan di atas atau ada gangguan khusus yang tidak memenuhi syarat-syarat kualifikasi, maka penyelam tersebut dinyatakan tak cakap untuk menyelam secara permanen.

3. Barotrauma pulmoner

Semua penyelam dengan riwayat barotrauma pulmoner atau komplikasinya (pneumotoraks, surgical emphysema atau emboli udara) dinyatakan tak cakap untuk menyelam.

Apabila memungkinkan, penderita dikirim ke rumah sakit untuk diadakan pemeriksaan fungsi paru atau bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan Kelautan TNI AL. Selesai pemeriksaan kesehatan penyelam tersebut dihadapkan ke panitia kesehatan untuk menentukan cakap atau tidak cakap untuk menyelam, dimana seorang dokter yang memiliki kualifikasi kesehatan penyelaman termasuk dalam panitia tersebut.

Tak Cakap Menyelam Sementara

1. Penggunaan obat-obatan

Obat-obatan seperti anti histamin, sedativa, tranquiliser dapat mempengaruhi daya konsentrasi dan kemampuan berpikir penyelam. Rekomendasi dokter diperlukan bagi penyelam yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam jangka waktu 24 jam bila akan menyelam.

Efek samping bervariasi tergantung dari faktor individu dan jenis obat yang dipergunakan. Efek yang paling sering ialah mengantuk, pusing, gangguan koordinasi dan perasaan kurang enak badan yang dapat berlangsung selama 48 jam.

2. Setelah vaksinasi atau imunisasi

Penyelam dianggap tak cakap menyelam untuk sementara selama 7 hari setelah semua jenis imunisasi.

Menyimpang dari ketentuan di atas dan dalam keadaan-keadaan darurat penyelam boleh menyelam setelah 48 jam vaksinasi atau imunisasi dengan rekomendasi dari dokter.

3. Setelah perawatan gigi

a. Resiko timbulnya perdarahan setelah perawatan gigi bertambah besar pada waktu menyelam. Perdarahan biasanya sukar diatasi dan dapat mengganggu sistem pernafasan, gangguan berbicara, aspirasi pneumonia atau obstruksi pernafasan.

- Ekstraksi gigi

Menyelam tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 48 jam setelah ekstraksi gigi oleh karena kemungkinan timbulnya perdarahan yang dipengaruhi oleh perubahan tekanan.

- Dry socket

Dapat menimbulkan resiko perdarahan dalam beberapa hari. Penyelam tidak diijinkan menyelam dalam jangka waktu 10 hari setelah perawatan.

- Bedah mulut

Pembatasan menyelam setelah bedah mulut tergantung dari jenis pembedahan dan harus ditegaskan oleh dokter gigi yang melakukan pembedahan tersebut. Pada umumnya, semua luka tanpa jahitan dapat menimbulkan resiko perdarahan dan dianggap perlu istirahat selama 48 dapat terjadi perdarahan sekunder dan masa istirahat dapat diperpanjang menjadi 10 hari.

- Perawatan lain

Cara perawatan lain tanpa menimbulkan resiko perdarahan tidak perlu diberi istirahat, kecuali apabila digunakan pembiusan dalam perawatan tersebut.

Regional block, misal mandibular block yang bilateral, dapat menimbulkan gangguan dalam menahan mouthpiece dari seorang penyelam atau mengganggu komunikasi.

- Hal-hal tersebut di atas berlaku juga untuk penugasan-penugasan dalam recompression chamber (RUBT).

Pembatasan Menyelam Setelah Terbang

Batasan berikut perlu diperhatikan oleh penyelam yang akan melakukan perjalanan dengan pesawat terbang:

1. Penyelam yang telah melakukan penyelaman dengan udara tekan.

2. Setelah penyelaman tidak dibenarkan untuk terbang sampai dengan batas waktu tertentu, maka untuk keselamatan yang maksimum dianjurkan tidak melakukan penerbangan dalam waktu 12 jam setelah penyelaman (sesuai lampiran II, lampiran B).

Pembatasan Menyelam Ulang (Repetitive Dive)

1. Seorang penyelam melakukan penyelaman pada kedalaman kurang dari 30 feet (9.15 m), dalam waktu 4 jam setelah menyelesaikan penyelaman pertama akan menyelam lagi dengan kedalaman lebih dari 30 feet (9.15 m) maka dianjurkan mengikuti petunjuk tabel repetitive dive.

2. Seorang penyelam telah menyelam sesuai tabel III lampiran C, dalam waktu 12 jam setelah menyelesaikan penyelaman pertama akan menyelam lagi dengan kedalaman lebih dari 30 feet (9.15 m), maka dianjurkan mengikuti petunjuk Combined Dive Routine Table.

3. Seorang penyelam yang telah menyelam sesuai tabel III lampiran C di bawah garis limit (limiting line) tidak dibenarkan menyelam lagi dalam waktu 12 jam setelah penyelaman pertama.

4. Seorang penyelam yang telah menyelam pada kedalaman 165 feet (55 m) tidak dibenarkan melakukan penyelaman ulang dengan kedalaman lebih dari 30 feet (9.15 m) dalam waktu 24 jam setelah penyelaman pertama.

5. Seorang penyelam yang telah menyelam sesuai tabel terapi, tidak dibenarkan meninggalkan lokasi penyelaman dalam waktu 4 jam setelah kembali ke permukaan dan dianjurkan untuk tetap berada di dekat recompression chamber dalam waktu 24 jam setelah penyelaman.

6. Setiap penyelam yang telah melakukan penyelaman pada kedalaman 120 feet (36.6 m) atau lebih untuk lama penyelaman di atas limiting line (tabel III lampiran C), dianjurkan untuk tetap berada di tempat dengan jarak 4 jam perjalanan dari recompression chamber selama 12 jam setelah menyelesaikan penyelaman.

- Setiap penyelam yang telah melakukan penyelaman pada kedalaman 120 feet (36.6 m) atau lebih untuk lama penyelaman di bawah limiting line (tabel III lampiran C) dianjurkan untuk tetap di dekat recompression chamber dalam waktu 4 jam setelah penyelaman dan berada di tempat dengan jarak 4 jam perjalanan dari recompression chamber selama 12 jam berikutnya.

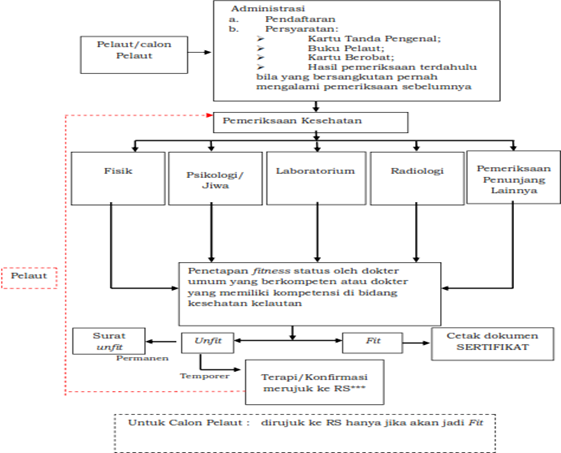

Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Pelaut

- Pmeriksaan prakerja, rutin/berkala, untuk pendidikan, pelatihan, penugasan khusus atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi, dan untuk kembali kerja (return to work)

Keterangan:

- Konseling VCT wajib dilakukan untuk semua Pelaut, bertujuan untuk memberikan penjelasan dan persetujuan untuk pemeriksaan yang akan dilakukan

- Tes HIV tidak dilakukan, kecuali dengan persetuan Pelaut yang bersangkutan dengan melalui konseling VCT terlebih dahulu

- Melakukan rujukkan untuk mendapatkan pengobatan apabila hasil pemeriksaan masuk kategori tidak sehat sementara (temporary unfit).

Alur Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dibuat agar calon Pelaut, Pelaut, atau siswa pelaut dapat mengetahui tahap-tahap pemeriksaan sehingga dapat mempersiapkan diri sesuai urutan pemeriksaan dengan terti, lancer, dan teratur.

Alur pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut terpampang di ruang pendaftaran dan dapat jelas terbaca. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dijelaskan sebagai berikut:

Prosedur pendaftaran: verifikasi identitas dan persyaratan yang dibutuhkan, menunjukkan dokumen :

- kartu tanda pengenal /tanda identitas Pelaut sebagai bukti;

- Sertifikat hasil pemeriksaan psikologi (tidak diharuskan);

- buku Pelaut (yang sudah punya);

- kartu berobat; dan

- hasil pemeriksaan sebelumnya.

- Setelah pendaftaran, dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar oleh tim pemeriksaan kesehatan yang dipimpin oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan Pelaut. Prosedur pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik, jiwa, laboratorium dan radiologi.

Pada proses pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan Pelaut dan dilakukan penilaian mengunakan intrumen yang sesuai standar.

Prosedur konseling VCT dilakukan bersamaan dengan pemeriskaan fisik dengan maksud memberikan penjelasan dan persetujuan pemeriksaan yang akan dilakukan.

- Pemeriksaan laboratorium dilakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan oleh tenaga analis laboratorium lalu hasil pemeriksaan disampaikan dalam lembar tertulis kepada dokter umum yang berkompeten atau dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan Pelaut

- Pemeriksaan radiologi, untuk prosedur pengambilan foto Rongent Thorax dilakukan oleh radiografer, dan hasil foto terlebih dahulu dibaca oleh Spesialis radiologi dan selanjutnya di berikan kepada dokter umum yang berkopeten atau dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan Pelaut.

- Hasil pemeriksaan dicatat dalam rekam medis dan diberikan kepada pimpinan tim Pemeriksaan Kesehatan Pelaut (Dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan Pelaut) untuk menetapkan calon Pelaut/Pelaut dinyatakan fit (laik) atau unfit (tidak laik) untuk bekerja di Kapal.

- Rekam Medis disimpan oleh Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagai bukti rekaman catatan medis. Formulir rekam medis Pemeriksaan Kesehatan Pelaut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Jika calon Pelaut/Pelaut tersebut dinyatakan fit to work (laik untuk bekerja sebagai Pelaut di Kapal), selanjutnya dilakukan penerbitan Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut.

- Blanko Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut dicetak oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- Pimpinan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan blanko Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut.

- Bagi Pelaut yang tidak laik kerja (unfit to work) secara permanen diberikan surat keterangan tidak laik bekerja sebagai Pelaut/di Kapal yang di tandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan Pelaut.

KESIMPULAN

Penyelam militer memiliki peran penting dalam operasi bawah air yang memerlukan keterampilan khusus. Persyaratan untuk menjadi penyelam militer harus memenuhi Kondisi Fisik yang sehat, keahlian, penyelam harus memiliki sertifikasi menyelam yang diakui dan melalui pelatihan yang intensif untuk menguasai teknik-teknik menyelam militer, termasuk menyelam dalam kondisi ekstrem., keterampilan Teknis, kesiapan Mental, mematuhi prosedur keselamatan dan operasi yang ketat adalah wajib. Penyelam militer harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang protokol keamanan untuk melindungi diri sendiri dan rekan tim. Tes Psikologis yang memiliki profil kepribadian yang sesuai untuk tugas-tugas yang menantang dan berisiko tinggi.

Daftar Referensi

1. https://kataomed.com/komunitas/6 Daftar Komunitas Diving di Indonesia – KATA OMED

2. Daftar kecabangan TNI Angkatan Laut – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

3. https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/01/PP-Nomor-1-Tahun-2018.pdf

4. https://jobpelaut.com/info-pelaut/prosedur-mendapatkan-sertifikat-bagi-pelaut-panduan-lengkap

5. PIP Semarang: 14 Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Calon Taruna – BIC

7. Juklak_Dirjen_Kuathan_01_2013.pdf

8. Mengenal Tugas Pasukan Elit Denjaka – Detasemen Jala Mengkara

9. Aspek Kesehatan Pada Penyelaman | PDF | Sains & Matematika