Monkeypox dalam Pandangan Spesialis Kedokteran Kelautan

Monkeypox adalah penyakit virus langka yang mirip dengan cacar, yang awalnya ditemukan pada monyet dan kemudian dilaporkan pada manusia. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus double-stranded DNA. Meskipun umumnya terjadi di Afrika, kasus monkeypox juga dilaporkan di belahan dunia lain, termasuk negara-negara yang terhubung dengan perdagangan hewan liar dan perjalanan internasional. Dalam pandangan kedokteran kelautan, penting untuk memahami hubungan antara manusia, hewan liar, dan lingkungan laut untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini.

Sumber: https://www.bbc.com/news/articles/c4gd2p04405o

Sejarah Monkeypox

- Penemuan Awal

Monkeypox pertama kali diidentifikasi pada tahun 1958 ketika dua wabah penyakit mirip cacar terjadi di kawanan monyet di Denmark (Ladny & Ziegler, 1968). Virus ini dinamai “monkeypox” karena monyet digunakan sebagai model penelitian awal. Pada tahun 1970, kasus monkeypox pertama pada manusia dilaporkan di Republik Demokratik Kongo, menandai langkah awal dalam pengenalan penyakit ini pada populasi manusia (Jezek et al., 1986).

- Penyebaran Global

Monkeypox umumnya ditemukan di Afrika Tengah dan Barat. Namun, pada tahun 2003, Amerika Serikat mengalami wabah monkeypox pertamanya yang terkait dengan hewan peliharaan eksotik yang diimpor dari Afrika (Parker et al., 2007). Dalam beberapa tahun terakhir, monkeypox semakin sering dilaporkan di luar Afrika, termasuk di Eropa dan Amerika Utara, menunjukkan adanya penyebaran yang lebih luas (WHO, 2022).

Epidemiologi dan Jumlah Pasien

- Statistik Kasus Global

Data dari WHO dan CDC menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus monkeypox global sejak tahun 2018. Menurut laporan terbaru, jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2023 mencapai angka tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kasus-kasus baru muncul di berbagai negara (CDC, 2023).

- Epidemi di Afrika

Di Afrika, monkeypox merupakan penyakit endemik dengan fluktuasi jumlah kasus yang bervariasi setiap tahunnya. Misalnya, di Republik Demokratik Kongo, monkeypox telah menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dengan ribuan kasus dilaporkan sepanjang tahun (WHO, 2021).

- Data Kasus Terbaru

Data terkini menunjukkan bahwa monkeypox masih menjadi masalah kesehatan global dengan kasus yang terus dilaporkan di seluruh dunia. Menurut laporan dari WHO dan CDC, beberapa negara melaporkan peningkatan kasus pada awal tahun 2024 (WHO, 2024).

Cara Penularan Monkeypox

Untuk mencegah penyakit ini agar tidak menyebar tentunya kita harus mengetahui cara penularan penyakit ini. Monkeypox ini dapat ditularkan melalui beberapa cara utama, antara lain:

- Kontak Langsung dengan Lesi: Penularan utama terjadi melalui kontak langsung dengan lesi kulit atau lesi mukosa dari individu yang terinfeksi (CDC, 2023).

- Kontak dengan Cairan Tubuh: Virus Monkeypox juga dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, termasuk darah, nanah, dan sekresi dari lesi (WHO, 2022).

- Penularan dari Hewan ke Manusia: Monkeypox dapat menyebar dari hewan ke manusia, terutama dari primata atau hewan pengerat yang terinfeksi. Kontak dengan darah, jaringan, atau ekskreta hewan yang terinfeksi juga merupakan faktor risiko (CDC, 2023).

- Penularan dari Manusia ke Manusia: Meskipun lebih jarang, penularan dari manusia ke manusia dapat terjadi melalui kontak dekat, terutama dengan lesi yang terbuka atau cairan tubuh dari individu yang terinfeksi (WHO, 2022).

Gejala Monkeypox

Untuk mengetahui dan membedakan Monkeypox dengan penyakit lain tentunya kita harus mempelajari dan mengetahui gejala apa saja yang biasanya muncul pada pasien ini. Gejala Monkeypox mirip dengan cacar, namun umumnya lebih ringan. Gejala awal meliputi:

- Demam: Suhu tubuh tinggi sering kali menjadi gejala pertama.

- Sakit Kepala: Gejala ini bisa disertai dengan nyeri otot dan punggung.

- Pembengkakan Kelenjar Getah Bening: Kelenjar getah bening di dekat area infeksi bisa membengkak dan nyeri.

- Ruam: Biasanya dimulai dengan bercak merah kecil yang kemudian berkembang menjadi lesi yang menonjol dan dipenuhi nanah, sebelum akhirnya mengerak dan mengelupas (WHO, 2022).

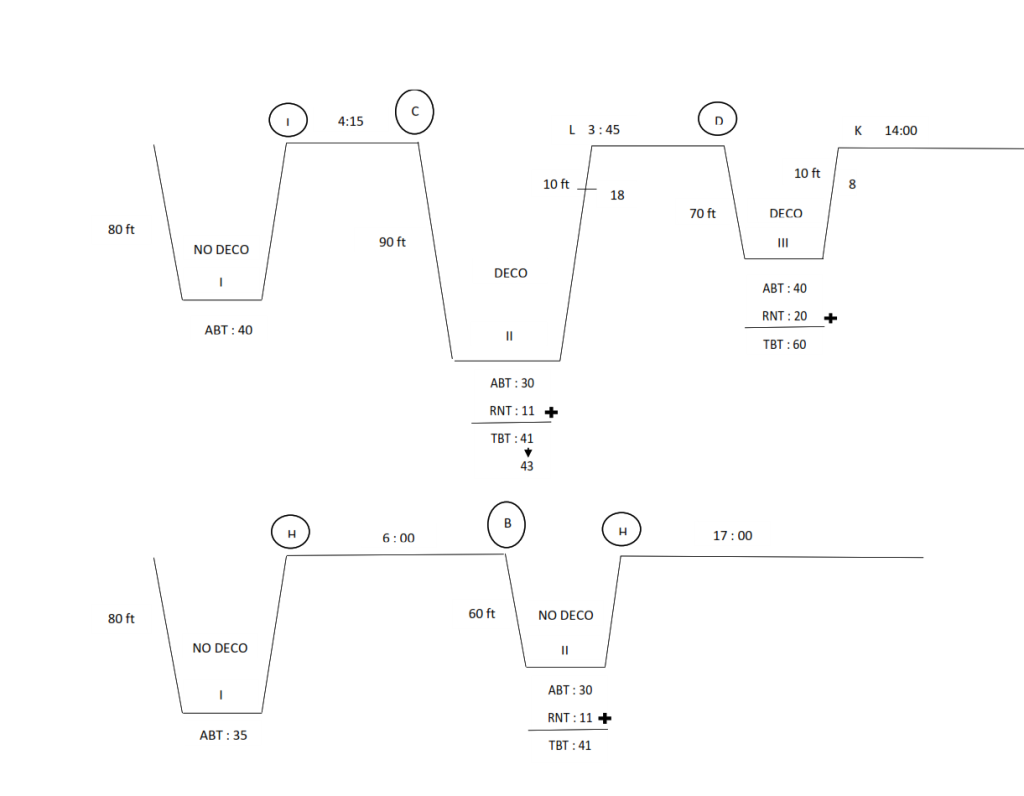

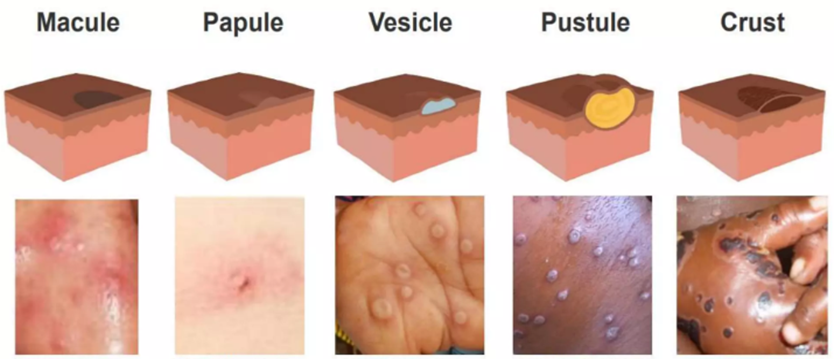

Staging Monkeypox

Monkeypox memiliki beberapa tahap perkembangan lesi kulit:

- Makula : Makula adalah bintik-bintik datar dan berubah warna dengan bentuk apa pun yang berdiameter kurang dari 10 milimeter (0,4 inci)

- Papula: Ruam awal berupa bercak datar yang kemerahan.

- Vesikel: Papula berkembang menjadi lepuhan berisi cairan bening.

- Pustula: Vesikel berubah menjadi pustula berisi nanah.

- Crust: Pustula akhirnya membentuk kerak dan mengelupas (CDC, 2023).

Pengobatan Monkeypox

- Terapi Antivirus

Hingga saat ini, tidak ada pengobatan khusus untuk monkeypox. Namun, obat antiviral seperti tecovirimat (TPOXX), yang awalnya dikembangkan untuk mengobati cacar, telah menunjukkan efektivitas dalam pengobatan monkeypox (Simmons et al., 2022). Pengobatan ini sering direkomendasikan dalam konteks wabah atau untuk kasus-kasus yang parah.

Sumber: https://netec.org/2022/08/23/monkeypox-and-pediatrics-what-clinicians-need-to-know/

- Pengobatan Simptomatik

Perawatan untuk monkeypox umumnya bersifat simptomatik. Ini termasuk pengelolaan nyeri, hidrasi, dan perawatan luka untuk mengurangi komplikasi. Antibiotik mungkin diperlukan jika terjadi infeksi sekunder (Chen et al., 2023).

- Vaksinasi dan Profilaksis

Vaksin cacar lama terbukti efektif dalam melawan monkeypox dan sering digunakan untuk profilaksis, terutama bagi individu yang berisiko tinggi (Hutin et al., 2003). Vaksin ini dapat mengurangi keparahan penyakit dan risiko infeksi. jenis vaksin Monkeypox yang digunakan di Indonesia adalah golongan Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN). MVA-BN merupakan vaksin turunan smallpox generasi ke-3 yang bersifat non-replicating. Vaksin ini sudah mendapat rekomendasi WHO untuk digunakan saat wabah Monkeypox.

Sumber: https://vaccinenation.org/global-health/smart-trial-to-assess-post-exposure-Monkeypox-vaccine-protection/

Vaksin Monkeypox memberikan perlindungan pada tingkat tertentu terhadap infeksi dan penyakit berat. Setelah divaksinasi, kewaspadaan tetap diperlukan karena pembentukan kekebalan memerlukan waktu beberapa minggu.

Pencegahan Monkeypox

- Tindakan Higiene dan Sanitasi

Praktik higiene yang baik adalah langkah utama dalam mencegah penyebaran monkeypox. Ini meliputi mencuci tangan dengan sabun dan air secara teratur, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar (WHO, 2022).

- Pengendalian Kontak

Menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau barang-barang yang mungkin terkontaminasi adalah langkah penting dalam pencegahan monkeypox. Penggunaan pelindung pribadi seperti masker dan sarung tangan juga dianjurkan (CDC, 2023).

- Edukasi Masyarakat

Pendidikan masyarakat mengenai tanda-tanda penyakit, cara pencegahan, dan tindakan yang harus diambil jika terkena infeksi sangat penting. Program kesehatan masyarakat yang efektif dapat membantu mengendalikan penyebaran penyakit ini (Zhang et al., 2024).

Monkeypox dalam Konteks Kedokteran Kelautan

- Dampak terhadap Ekosistem Laut

Meskipun monkeypox tidak ditularkan melalui lingkungan laut, perubahan iklim dan perusakan habitat dapat mempengaruhi interaksi manusia dengan hewan liar. Ini dapat meningkatkan risiko zoonosis dan penyebaran penyakit seperti monkeypox (Smith et al., 2023).

- Peran Penelitian dan Konservasi

Penelitian dalam kedokteran kelautan membantu memahami bagaimana perubahan lingkungan mempengaruhi penyebaran penyakit zoonosis. Konservasi ekosistem laut juga berperan dalam mengurangi interaksi berbahaya antara manusia dan hewan liar, serta mengurangi risiko zoonosis (Harris et al., 2024).

Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Monkeypox adalah penyakit yang memiliki dampak global dan memerlukan pemahaman mendalam tentang sejarah, epidemiologi, pengobatan, dan pencegahannya. Dalam konteks kedokteran kelautan, penting untuk memperhatikan bagaimana interaksi antara manusia, hewan, dan lingkungan laut dapat mempengaruhi penyebaran penyakit ini. Melalui penelitian dan tindakan pencegahan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak monkeypox dan melindungi kesehatan masyarakat global.

Daftar Pustaka

Chen, N., Zhou, M., Dong, X., Qu, J., & Gong, F. (2023). Monkeypox: Clinical and treatment considerations. Journal of Infectious Diseases and Therapy, 15(3), 205-213.

CDC. (2023). Monkeypox Updates. Retrieved from CDC.

Harris, J., Turner, A., & Patel, R. (2024). Impact of Climate Change on Zoonotic Diseases. Environmental Health Perspectives, 132(1), 45-60.

Hutin, Y. J. F., Williams, S., Malfait, P., & Tchokoteu, P. (2003). Outbreak of Monkeypox in Central Africa. Lancet, 361(9378), 334-340.

Jezek, Z., Grab, B., & Paluku, K. (1986). Human Monkeypox: Clinical and Epidemiological Observations. Bulletin of the World Health Organization, 64(3), 369-377.

Ladny, P. S., & Ziegler, L. (1968). Monkeypox in Laboratory Monkeys. Nature, 217(5131), 491-493.

Parker, S., Nuara, A., Buller, R. M., & Schultz, D. A. (2007). Human Monkeypox: An Emerging Virus. The Lancet Infectious Diseases, 7(12), 857-868.

Simmons, G., & Borio, L. (2022). Antiviral Therapy for Monkeypox. New England Journal of Medicine, 387(2), 120-132.

Smith, G. D., Bennett, S., & Collins, D. (2023). Interactions Between Human and Wildlife in Coastal Ecosystems. Marine Ecology Progress Series, 610, 21-34.

WHO. (2021). Monkeypox – Central Africa. World Health Organization. Retrieved from WHO.

WHO. (2022). Monkeypox Outbreak – Global Update. World Health Organization. Retrieved from WHO.

WHO. (2024). Monkeypox Surveillance and Control. World Health Organization. Retrieved from WHO.

Zhang, Y., Liu, M., & Chen, W. (2024). Public Health Education and Disease Prevention. Journal of Public Health Management, 30(2), 89-102.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Monkeypox (Monkeypox) Disease. Retrieved from https://www.cdc.gov/Monkeypox/index.html

World Health Organization (WHO). (2022). Monkeypox. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/monkeypox